数珠の歴史

数珠の歴史(57) 鎌倉・永福寺遺跡の数珠

源頼朝の妻である北条政子は数珠屋の娘を見ると、その相好を崩しました。

「よう来られた」

「政子さまお久しゅうございます」

難波の四天王寺あたりの数珠屋の娘は、将軍源頼朝の妻に会いにやってきました。数年前から数珠屋の娘は東国は鎌倉の地に来るようになっていたのです。

「半年ほど前に頂きましたお手紙を拝見し。御所望の数珠を持って参りました」

「使者に託してもよかったのですが、今回はそなたに是非ありたいという気持ちありはるばる東国まで来てもらった」

「いえいえ、宜しゅうございます。私も政子様にお会いしとうございました。」

娘は政子との話を続けながら、黒塗り螺鈿の小箱を開け、袱紗に包まれた数珠を取り出し、そのまま政子の膝元に寄せました。

「これが、藤原泰衡殿の数珠を模したものであるか」

水精と木玉で作った数珠を見ながら娘は黙ってうなずきました。

藤原泰衡は奥州藤原氏の四代目。奥州藤原氏と言えば、金の産出と沿海州(極東ロシア)との貿易を通じて百年の栄華を誇り、藤原氏の拠点であった平泉は平安京に次ぐ都市となっていました。ところが四代泰衡の代に、頼朝により討ち滅ぼされます。

藤原四代の数珠、藤原清衡、基衡、秀衡、泰衡の数珠を使者を通して娘は作ってきました。

「清衡様の時には琥珀の数珠、基衡様の時には水精の数珠、秀衡様の時には水精の念珠に金装の露をお付けしました。材料は全てお送り頂いたものです。金装の時には随分と多くの金をお送りくださいました。泰衡様の時には水精と木玉でございました。皆様にお作りしたお数珠のことは、今でもよく覚えております」

「佐殿(すけどの)が今、造立を命じております永福寺は奥州藤原氏四代の鎮魂、そして泰衡殿と共に命を絶たれた義経殿の冥福のためのもの。中尊寺金色堂に安んじらている清衡様、基衡様、秀衡様のご遺体はそれぞれ数珠を持たれているが、泰衡殿は首級のみで数珠を持たれておらず、特にこの度はそなたにお願いして、泰衡殿の数珠を拵えて頂いた」

泰衡は頼朝から追討され、比内(現在の秋田県)にて自身の郎党の裏切りにあい殺害され、首級は頼朝に届けられましたが、身体はないのです。

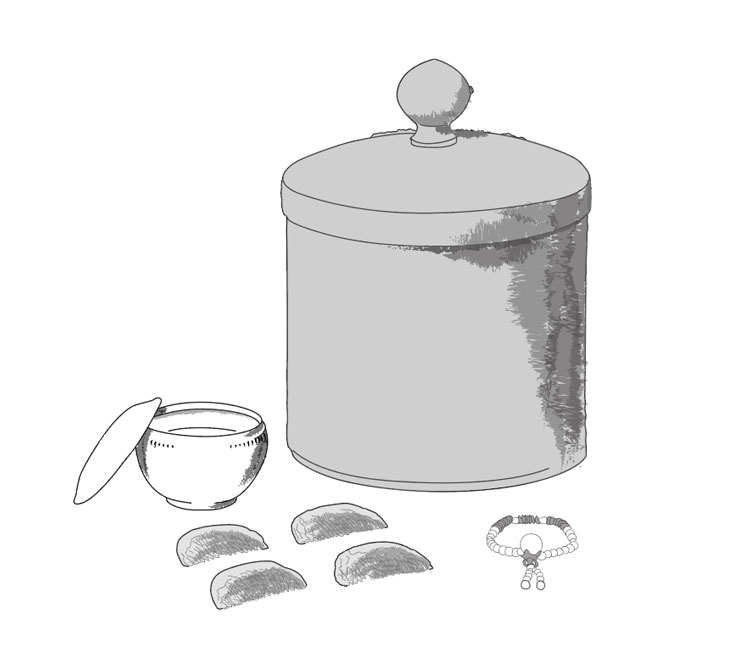

政子は娘が作った菩提樹と水精の数珠を小振りな陶製の器に納めました。

永福寺が竣工したのは1994年(建久5)。中尊寺二階大堂等を模して創建され、二階堂(本堂)、阿弥陀堂、薬師堂の三堂で構成されていましたが、早くも1405年(応永12)に消失し、再建されることはなく、今では旧蹟としてその地を見ることができます。

旧蹟からは数々の出土品が出ていますが、その中の一つが菩提樹と水精の数珠です。今回の物語では首を討ち取られ、その首級のみが中尊寺に安置されている藤原泰衡の数珠としたものです。

2025.4.18 UP DATE