山田念珠堂NEWS

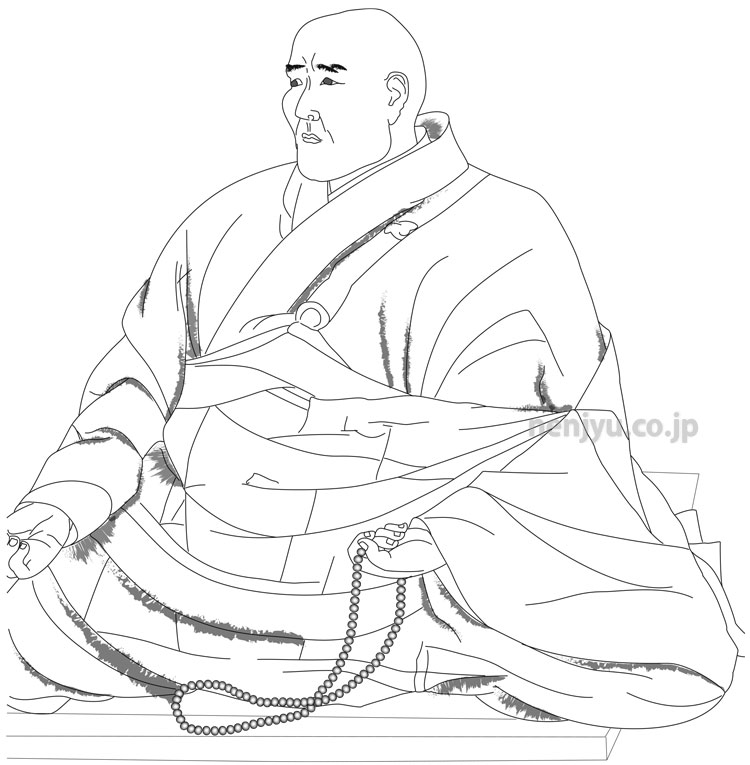

数珠の歴史(56) 文覚の数珠

四天王寺あたりの数珠屋の娘は、春の温もりの中で、数珠を作る手を休めて満開の桜に見入っていました。その桜の下を一人の体格のよい出家者が近づいてくるが見えました。

(文覚さまだわ)

数珠屋の娘はその出家者の姿に見覚えがありました。出家者は数珠屋に近づくと「娘よ」と声をかけました。

「よくお越し下さいました」

「今日は数珠の修理と新しい数珠の頼みがあって参った」

「承知いたしました」

娘が応えると文覚は供の小僧が背負っていた葛籠の中から、糸が切れた数珠を十連ほど出しました。

「相変わらずの荒行ぶりですね」

「他の数珠屋のものだと、一晩で切れてしまうこともあるが、そなたの数珠はよく持つ」

「ありがとうございます」

文覚が初めて娘の元に訪れ数珠を頼んだのは十年以上も前のことです、俗名遠藤盛遠が出家する直前のことでした。

「誤って愛する人を殺めてしまった」と遠藤盛遠は自身の出家のことを語ったことを娘はよく覚えていました。

遠藤盛遠は十五歳で元服すると上西門院(後白河法皇の准母)に仕える北面の武士となったが、同僚渡辺渡(わたなべわたる)の妻である袈裟(けさ)に恋し、渡辺から彼女を強引に奪おうとするが、誤って袈裟を殺してしまう。このことが機縁となり18歳で出家という話です。

出家した後は熊野那智の滝に打たれる修行も行い、この時には死にかけたのですが、不動明王の童子に助けられたという話は難波の街でも巷間に広く知られた話でした。

「那智の滝に打たれた時には、水の勢いが強く、真言を少し称えただけで息ができなくなり、気を失ってしまったが、そなたが作ってくださった数珠を手に握りしめていたおかげで、矜羯羅童子(こんからどうじ)が助けてくださった」

娘は文覚から直接この話を聞いていた。

「相変わらず、激しい修行をされておいるのでね」

直しの数珠をどれもこれもぼろぼろだ。紐が切れて玉が無くなっているもの、木玉が欠けているものもある。

「今は神護寺の復興を願って動き回っており、洛北の山の中でも護摩行をしている。」

「そうでございますか」

「そなたの数珠はよく鳴るので、諸仏が気持ちよく降りてきて、護摩を助けてくれる」

文覚は平安時代末期、荒廃していた京の神護寺に住み、再興を後白河法皇に強訴するが、激しい強訴のために伊豆に流され、そこで同じく伊豆に流されていた源頼朝と出会っている。

「それで今回は、どのような数珠をお作りしましょうか」

「首にかける数珠を作って欲しい」

「首にかける数珠でございますか?」

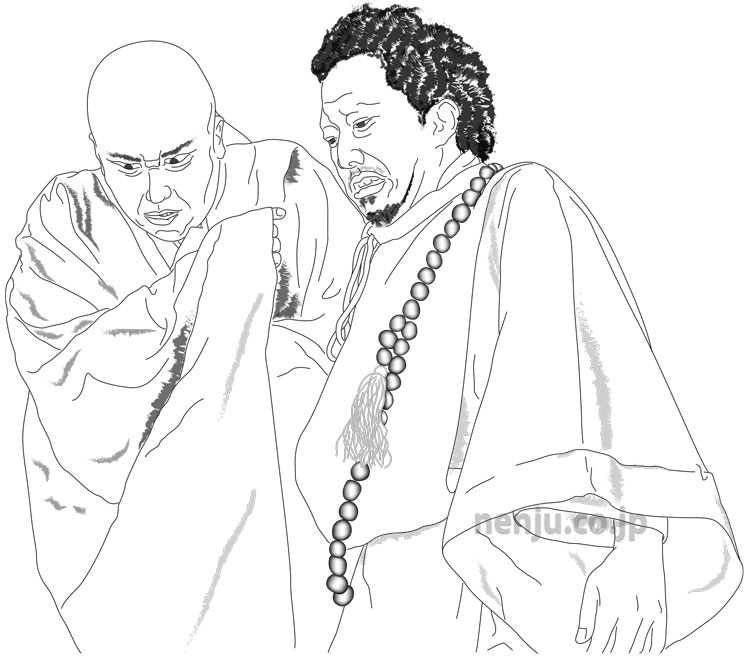

「これから後白河法皇に平氏追討の院宣をもらいに行き、その後に頼朝殿に平家追討のための蹶起をさせる」

文覚は首から大玉の数珠を掛け、後白河法皇に平家追討の院宣をもらうと、頼朝の父義朝の頭蓋骨を持ち、頼朝の挙兵を促すことになります。

京都・神護寺所蔵の肖像に残る文覚の姿は堂々としたものです。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では市川猿之助さんが怪僧として文覚を演じましたが、この際の文覚は首に大きな数珠を掛けていました。

2025.3.18 UP DATE